再见施正荣

人人都是“矛盾体”

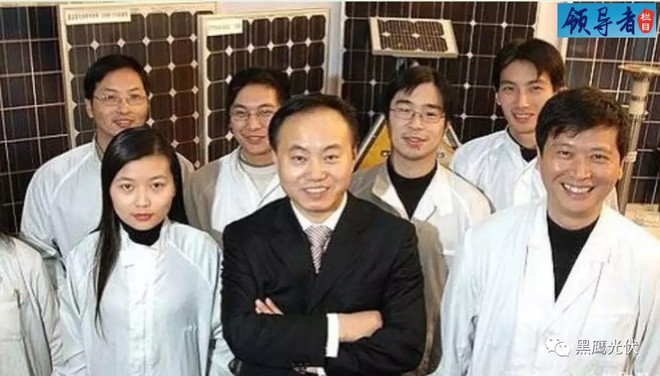

施正荣历来不喜欢别人称他为“商人”。成立尚德之前的职业生涯,施正荣的身份始终是学者和科学家。

但是当“天时地利人和”,他成为一家企业的掌舵人后,人格中的矛盾,内心的冲突也会随之而来。变则通,不变,则可能痛苦不堪。

要成为一个完整的“人”,何其艰难?特别是对于那些如日中天的企业家而言,要完成自我形象和内心的完全统一,形成个人人格与企业管理的完美统一,那更是一种煎熬!

他原本是一位做事严谨、内心细腻而内敛的人。当年,施正荣带着光伏项目计划书和笔记本电脑,来到上海技术交易所,台上的他悉悉索索地讲,台下的专家和投资人却一个人都没听懂。

还有一次他在朋友家吃饭,席间为了活跃气氛,有人提议这位“洋博士”唱首歌,他却唱得磕磕巴巴,十分腼腆,像极了一本正经的学术派。

但在回国创业成功后,身份的前后转变,让木讷的施正荣似乎是在“一夜之间”变得口若悬河。在成为明星企业家的岁月里,面对各种高级论坛与学术会议,施正荣几乎都能应付自如,甚至还有板有眼地在几千人的大会上唱锡剧。

施正荣一度被视为科学家向企业家转型的成功范例,他的战略和管理风格:偏执、随意性强以及带有个人学术研究情结。但事后的企业走向,以及尚德的最终落败,可以看出施正荣的“转型”并不算成功。

这位光伏教父被指责缺乏管理智慧。细腻的感情世界,使施正荣在管理时缺乏管理艺术和魄力。他偏向选择和自己感情交往深的人担当重任,比如让自己的中学物理老师担任公司的主管。

此外,他还偏爱聘请有深厚跨国公司背景的人组建团队,搜罗了全球光伏产业半数以上的华裔科学家和国外著名的光伏材料学专家。但这导致“老员工”与“外来客”之间的矛盾不断加深。而当二者之间矛盾爆发时,施正荣又缺乏足够的智慧平衡彼此的关系。

施正荣一直在与一个惊心动魄、生死攸关的大牌局博弈。牌局的一方是他和他创办的尚德太阳能电力有限公司,另一方则先后有无锡当地的利益纠葛者、光伏上游的利益关联者与市场内外的利益竞逐者;赌注则是他身为中国光伏业领军人物的行业声望以及尚德公司的荣辱存亡。

2012年9月,尚德破产前夕,无锡市政府向施正荣表示愿意注资拯救尚德,但条件是要用施正荣的个人资产做担保,“政府撑你,你自己要拿出一个目标和态度来!”

施正荣不是没钱,有媒体爆料,他通过眼花缭乱的关联交易,将尚德的大量财富转移到自己名下。比如他幕后控制的亚洲硅业,获得了尚德长达16年期限、15亿美元的无条件支付合约。

不过,施正荣选择了袖手旁观,他知道企业快速做大拥有了一种绑架政府的能力,“我有这么多的职工,你不救我,我就要关门”,于是这位“拯救地球50人”的男人拒绝了该方案。

施正荣后来解释,当时自己已经从尚德离职,没有理由担保自己的财产去拯救尚德。

作者:黑鹰光伏 来源:雪球 责任编辑:jianping